ブログ & ニュースblog & news

- 2021/08/17

- 美容・健康

酵母とは?

酵母とは?

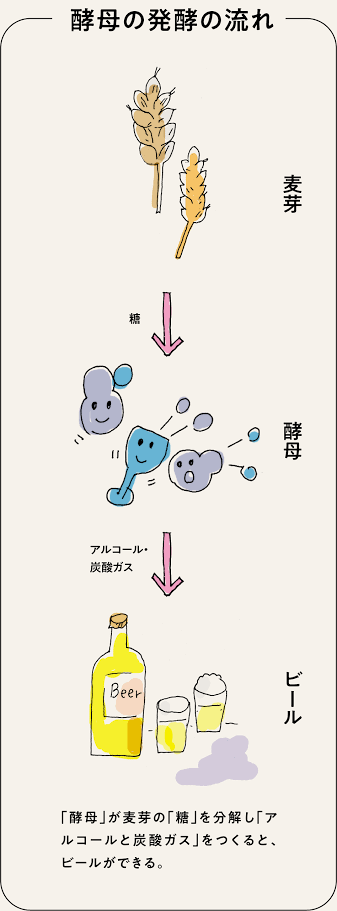

酵母とは、糖をアルコールと炭酸ガスに分解する微生物のこと。植物や樹液、野菜や果物の表面、空気中など、自然界のあらゆるものに生息しています。

アルコール発酵をおこなうので、古くからお酒の醸造に使われてきました。また、パンづくりにも酵母(イースト)は欠かせません。発酵の際に生成される炭酸ガスがパン生地を膨らませるのです。さらに発酵過程で香り成分を生み出すのも、酵母のはたらきによるものです。

発酵とは?

発酵とは、発酵生物が栄養素として取り込んだ有機物を代謝し、エネルギーに変える事をいいます。分かりやすく言うと、「微生物の代謝を利用し、体に良い成分を得る」という事です。

日々、口にしている発酵食品で行われている「発酵」とは一体どういったものなのでしょうか。

微生物の力によってアルコールや炭酸ガスを作りだす

発酵は、微生物の代謝がポイントとなってきます。原料の糖を微生物が分解する事で、アルコール、炭酸ガスはもちろん、有機酸などを作り出す働きをします。

お味噌やお醤油を作る際に必要不可欠だとされている「麹菌」によって作り出されるのが、このアルコールや炭酸ガスなのです。

人間にとって有効な微生物が働くこと

発酵とは、人にとっての有効な微生物が働く事によって始めて起こる現象で、古い歴史のある食品の中の1つでもあります。人にとって有能な微生物は、食材に含まれる糖やタンパク質などを分解し、発酵へと導いてくれるのです。

発酵が有効な微生物が働く事で起きるとすれば、もちろんその反対もあるのです。

有害だと「腐敗」となる

腐敗とは、簡単に言えば「腐ったもの」です。この腐敗は微生物の増殖により細菌によって分解されてしまった事によって起こります。

また、有毒な物質で、アンモニアや硫化水素によって酷い悪臭を伴い、食中毒の原因にもなります。

腐敗してしまったものは、絶対に食べたり飲んだりしないよう気を付けたいところです。

発酵食品の仕組み

食材が発酵し発酵食品となるまでには、様々は過程があります。

その仕組みを紹介していきたいと思います。

微生物が持つ酵素が作用

まず、「酵素」とは、生き物の活動において、必要不可欠な化学物質です。

アミノ酸と違い、酵素は体内で作り出されている成分です。

ですが、この酵素には体内で作り出される量が決まっているとも言われていて、食べ物などで補う必要があることがわかってきました。

この酵素には大きく分けて3種類あります。

・消化を助けてくれる「消化酵素」

・食べ物からエネルギーを作り、それを活動に役立たせてくれる「代謝酵素」

・代謝の働きを助けてくれる「食物酵素」

そして、この発酵食品には「食物酵素」が含まれているとされているのです。

この「食物酵素」は消化を助け、体内の消化酵素の無駄遣いを防いでくれる役割を果たしてくれます。この消化酵素が節約される事によって、代謝酵素に余裕ができ、代謝アップの効果が期待できるのです。

でんぷん質やタンパク質を分解

体内で働く酵素の中で、大切なものの1つが食品を消化してくれる「酵素」です。

消化酵素には大きく分けて次の3つに区別されています。

「タンパク質を分解する酵素」

「脂質を分解する酵素」

「でんぷんを分解する酵素」

これだけ見ても、消化や代謝に大きく関わっているという事が分かりますよね。

新しい物質をつくる

発酵する前の段階の食材と、発酵した後の食品では全く見た目が違うと思いませんか。

実は、見た目だけでは無く、成分も新しい物へと変えてくれるのが、この「発酵」なのです。

例えば、大豆を原料とした発酵食品の納豆なんかは、見た目はもちろん、味、成分も違います。発酵後、ビタミンが増えるのと同時に、納豆キナーゼという新たな成分も生まれます。

また、保存性も増す事から、通常の食材よりも日持ちする事でも知られています。