ブログ & ニュースblog & news

- 2021/11/05

- 美容・健康

秋の土用

秋の土用

20日から秋の土用に入りました。

秋の土用の頃は、夏の疲れが出る頃です。

体調を壊しやすい時でもありますし、これから寒い冬を迎える前に体調を整えておこうとの目安になってきたのでしょう。

そうした意味で、その時に旬の栄養のあるものを食べようという習慣もできたのかもしれません。

秋の土用は、青いものを食べると良いと言われます。

青い食べ物?というと、珍しいもののように思われるかもしれません。

青い食べ物は、秋に旬を迎える「青魚」のことです。

秋刀魚、イワシ、サバなど、この時期は脂がのって栄養たっぷりとなっています。

また、「辰の日(たつのひ)」に「た」のつくものを食べるといいとされています。

辰といえば、方角は東南東です。

こちらも、中国の神獣である青龍が司るのが東の方位。青い色の龍と方位が結びついて、辰の日となったようです。

「た」のつく食べ物としては、大根、玉ねぎやたこ。いずれも、滋養のあるものばかりです。

2021年の秋土用

土用の期間 10月20日~11月6日

辰の日 10月23日、11月4日

昔の人の知恵を取り入れて元気に過ごそう!

季節に関わらず土用の時期には、新しいことや旅行などは避けた方が良い、という言い伝えがあります。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、無理をせずゆっくり過ごすようにしましょうという教訓が込められているのではないでしょうか。

昔と違って部屋の環境も整えられ、病気をしてもすぐに病院にかかることができますが、季節の変わり目は気温や天気も変わりやすく、体調を崩しやすい時期。

「秋の土用」にはゆっくりした時間を過ごすこともおすすめです。

土用の養生

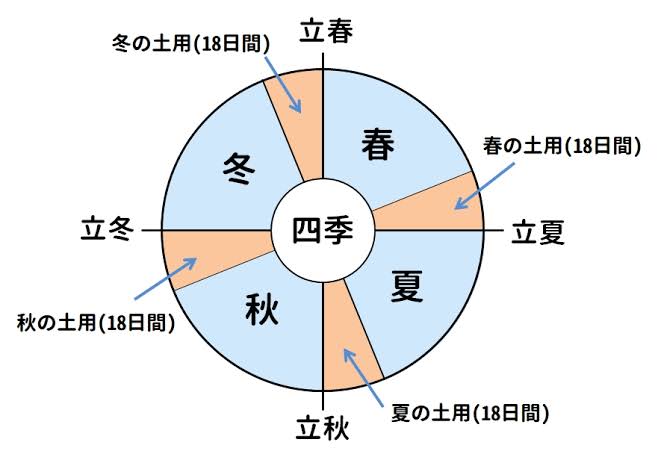

各季節にあり、立夏の前が春の土用、立秋の前が夏の土用、立冬の前が秋の土用、立春の前が冬の土用です。

期間は各18日づつあります。この時期は脾が働き五臓を養うので、脾の働きが悪いと臓全体が弱ってきます。

東洋医学では、「脾」とは西洋医学の「脾臓」という臓器の機能をさすだけでなく、下記の身体の機能も「脾」が司ると考えられています

・食物を消化吸収しにエネルギーに変える働き

・体内における血液、唾液、尿などの体液のバランスを保つ働き

・血液をつくる働き

脾はエネルギー(後天の気)を作り出し、生殖能力とも深くかかわっている身体の大切な機能です

脾が弱い人の特徴を挙げますと、

物事を考えすぎて心配症になりやすい

・自分が他の人から危害を加えられているという気持ちが強い

・湿気の多い時期が苦手で、季節の変わり目に体調を崩しやすい

・甘いものが好き

・肌は黄色っぽい

特に湿気の多い国土に住む日本人は、脾虚の人の割合が他の民族に比べて多いと言われています。

土用というと夏の土用が有名で、特に丑の日は鰻を食べますが、春、秋、冬も夏の土用と同じように脾に良い食べ物や漢方薬を摂るといいそうです。

なぜ脾にいいものが必要かというと、漢方で考えられている脾は胃腸全体の働きのことを指します。胃とも深く関係していて、そこは食べ物の入り口であり、そこがうまく働いてくれないと、どんなに体によいものを食べてもうまく行き渡りません。それどころか、体に不要な痰やむくみなどに変化してしまいます。

具体的にどのようなことをすればいいのかというと、まず、脾は湿を嫌います。

生もの、冷たいもの、甘いものの摂りすぎ、脂っこいもの等は控えましょう。

甘いものは「脾」を養い、過ぎるとこれを傷めるといわれます。

人参などの甘みのある野菜、豆類、雑穀などは良いのですが、砂糖や甘すぎる果物、ケーキ、チョコレート、アイスクリームなどの食べすぎには注意しましょう

また、「脾虚体質」の人は季節の変わり目に体調をくずしがちです。

特に、湿度の高い梅雨時などは身体がだるく感じます

気候の変化への対応を食事や冷暖房だけで解消しようとせず、

屋外に出て積極的に身体を季節の変化にならしましょう

特に梅雨の時期から夏の初めは、身体の水分が滞りがちです。

入梅前にウォーキングなどで汗を出せる身体作りをしておくと、苦手な時期を乗り越えやすくなります